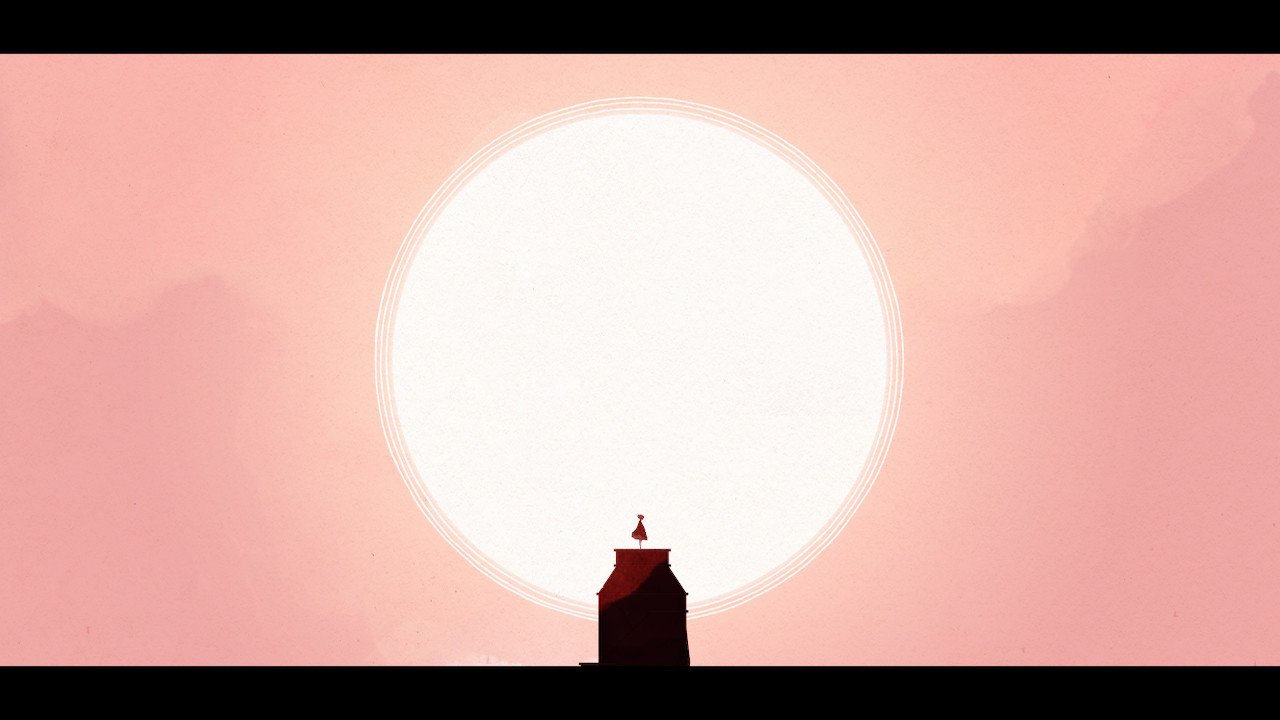

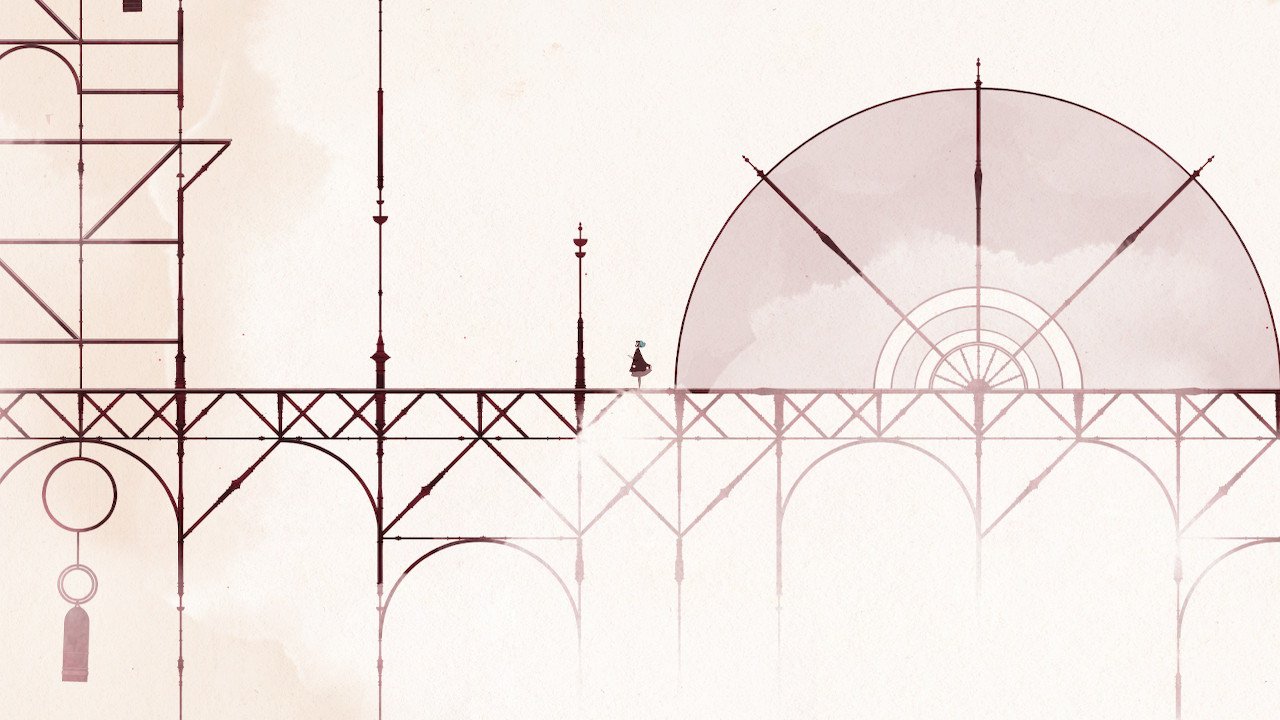

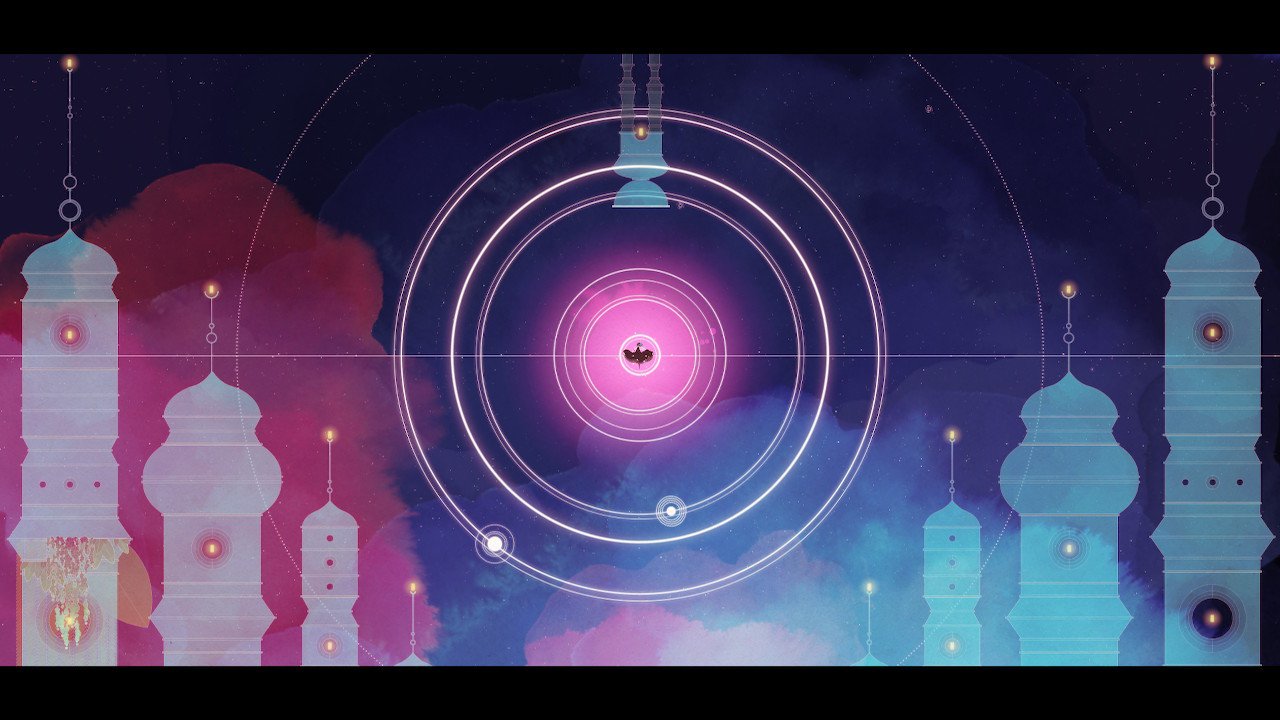

Cocoon est un jeu indépendant, essentiellement d’énigmes, extrêmement bien conçu et équilibré, avec une direction artistique impeccable. Hormis les directions de mouvement, le jeu n’a qu’un seul bouton d’entrée, d’interactions « context-sensitive » avec l’environnement qui sont à la base de la résolution de toutes ces énigmes. La nature muette et immersive de ce jeu en fait un de ces jeux dont vous entendrez et lirez souvent qu’il faut y jouer, sans qu’on vous en dise trop sur ce qu’il y a dedans. Ce sera le cas ici : Cocoon est une magnifique pépite que je recommande à toute personne un tant soit peu amatrice de jeux d’énigmes, en s’y lançant à l’aveugle si possible.

Mais il y a quand même un aspect du jeu dont j’ai envie de parler : je trouve la décision d’y insérer des combats de boss insensée et détrimentaire pour ce jeu. Et Cocoon est très loin d’être le premier jeu qui me donne ce sentiment.

Pourquoi y a-t-il toujours autant de bosses dans les jeux vidéo ?

Intro : c’est pas mes oignons.

J’ai une confession à faire : je déteste les oignons. Je vous vois lever un sourcil circonspect en vous demandant quel sorte de monstre je suis et quel rapport ceci a avec la choucroute, mais j’y viens. Quand on n’aime pas les oignons et on vit en France, il y a deux phrases qu’on entend des milliers de fois dans sa vie, en réponse à cette annonce :

T’inquiète, on les sent pas

et

Mais ça donne du goût !

Oui, les oignons, ça donne du goût : celui des oignons. Et ce qui se passe, quand on n’aime pas les oignons, c’est que si, on les sent. On les sent même beaucoup. Ca a un goût assez remarquable, les oignons. C’est pour ça que les gens qui les aiment en mettent dans tout, du riz nature à la – passez-moi les guillemets – « carbonara ». Et les gens qui ne les aiment pas vont bien plus facilement remarquer quand ils dénotent avec le reste du plat.

1. Pourquoi les bosses ?

Eh bien, j’ai une seconde confession (après, j’arrête) : je n’aime pas les combats de boss. En général, dans les jeux vidéo, je les vis comme un moment de creux, voire de stress au coeur d’un medium censé m’amuser. Je reconnais aisément la raison de leur existence, pour créer des moments à enjeux augmentés, pour pousser le joueur ou la joueuse à prouver qu’il ou elle maîtrise les éléments de gameplay qui lui ont été présentés jusqu’ici. Pour aussi créer un barrage poussant plus de gosses à remettre une pièce dans la machine d’arcade, soyons honnêtes.

Je comprends l’intérêt de créer des goulets d’étranglement pour se sortir desquels nous devons faire preuve d’une bonne utilisation des techniques à notre disposition, ne serait-ce que pour s’assurer qu’on est à même de relever les défis suivants, ou bien pour s’octroyer les plus belles récompenses que le jeu a à offrir – comme le générique de fin. Ce que je comprends nettement moins, c’est le relatif automatisme avec lequel, de nos jours, les game designers jugent adapté de donner à ces moments plus intenses la forme d’un combat, dans une arène verrouillée, contre un gros opposant.

Dans un jeu où le combat a une place centrale, le recours à des confrontations face à des monstres plus forts que la moyenne est totalement logique, bien entendu. C’est d’ailleurs pour cela qu’on les appelle des bosses. Un boss, c’est un patron. C’est le chef des ennemis normaux qui peuplent le dungeon dans lequel on se promène depuis un moment. D’ailleurs, saviez-vous que dungeon veut dire « cachot » et qu’on se trimballe une erreur de traduction depuis plus de quarante ans quand on parle de ces lieux ? Dans un jeu, donc, où la principale activité est de se battre contre des pas-beaux, il est tout à fait sensé de devoir, de temps en temps, se battre contre un vilain-vraiment-pas-beau. Encore que je ne comprenne pas tout à fait pourquoi on doit être enfermé avec lui pour ce faire, mais c’est peut-être une histoire de chargement dans les années 80 qui serait elle aussi devenue tradition par simple manque de remise en question.

2. Comment les bosses ?

Le meilleur exemple de types de jeux actuels dans lesquels il me semble intuitif que des combats de boss existent et revêtent même une grande importance, ce sont les soulsborne. Sans doute une des nombreuses raisons pour lesquelles j’abhorre ces jeux.

Mais il y a d’autres exemples de bonne et d’excellente inclusion de bosses dans des jeux, je ne suis pas aussi anti-boss que Pascal Praud est anti-woke.

Comme dit plus haut, essentiellement, lorsque la confrontation avec des créatures a la part-belle du gameplay, combattre des versions plus puissantes, plus agressives ou bien plus résistantes de ces créatures est une progression logique. Il arrive même qu’un boss ou demi-boss rencontré tôt dans un jeu soit revu plus tard comme un monstre commun, aidant le joueur ou la joueuse à se rendre compte des progrès réalisés depuis.

C’est le cas, par exemple, de Final Fantasy VIII, où l’on se bat très tôt dans le jeu contre Elvoret (déformation du français « aile violette », raison pour laquelle il s’appelle… Sulfura dans la version francophone du jeu), pour rencontrer, 2 CD plus tard, des Elnoyle (« aile noire », donc… Sulfor) par dizaines pour farmer des balles Pulsar.

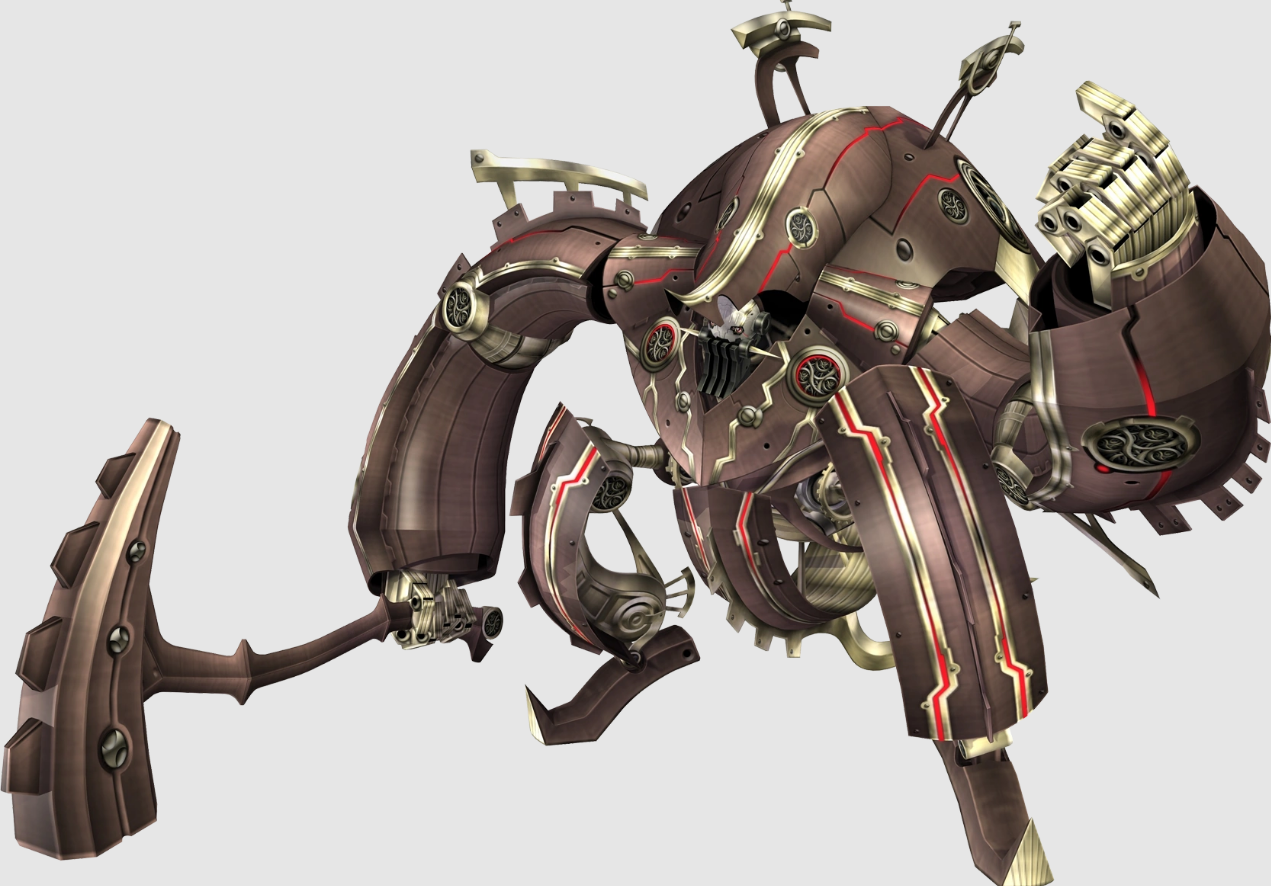

Dans Xenoblade, Xord est, de bien des manières, le premier « grand » boss du jeu, marquant au fer blanc l’implication de Sharla dans l’histoire et illustrant terriblement le dessein génocidaire des Mechon. La victoire contre lui cimente la fondation de l’équipe des protagonistes et pourtant, des dizaines d’heures plus tard, on rencontre, en combat normal, des unités masquées parfaitement à son image, qu’il est même possible de combattre 3 par 3. Lors des combats contre Xord, l’équipe est par ailleurs obligée de combiner deux systèmes du jeu (les chain attacks et les combos) pour espérer lui infliger le moindre dégât, ce qui n’est absolument plus requis lors de la rencontre de ses répliques.

Le chef d’oeuvre de Supergiant Hades, qui a consumé mon existence pendant presque un an, se divise en quatre biomes, chacun arborant son combat de boss iconique, ainsi que plusieurs demi-bosses. Presque tous sont conçus comme une version augmentée d’un ennemi croisé auparavant dans le jeu, voire une combinaison de plusieurs. C’est pourquoi chacun d’entre eux donne une réelle impression d’être la culmination de tout un pan des nombreux combats que constitue ce jeu. Je ne montrerai pas d’image car la découverte fait partie du plaisir dans ce rogue-lite.

Enfin, je suis obligé de mentionner le boss final de Splatoon, DJ Octavio, qui reste pour moi le plus glorieux de tous les combats de bosses qu’il m’ait été donné de livrer. Le gameplay de Splatoon a le bon goût d’allier combat de tir (visée, couverture, projectiles) et platforming, à dosages peut-être pas parfaitement égaux, mais quand même suffisamment significatif pour chaque qu’il est impossible de faire l’impasse sur l’autre. Ce jeu étant, de plus, le premier de sa série, il était obligatoire que son mode d’aventure solo fournisse une bonne introduction, partant de zéro, à ce mélange de genres par ailleurs assez savamment exécuté. Le fait que ce combat surréaliste contre un DJ céphalopode tournant ses disques avec des branches de wasabi présente une synthèse aussi exigeante que légitime de tout ce mélange n’est rien de moins qu’un triomphe.

Malgré mon aversion pour le pic de stress que représentent bien souvent les combats de bosses, je pense avoir démontré ici que j’en vois les mérites, persistant dans une certaine mesure bien loin de l’ère des bornes d’arcade.

Quand il est conçu autour de plusieurs saveurs qui s’équilibrent, se neutralisent ou même se subliment, un plat peut tout à fait contenir des oignons et rester délicieux pour quelqu’un qui ne les aime pas. Il faudrait être sacrément difficile pour cracher sur un bon risotto aux oignons et aux champignons et il est tout simplement erroné de préparer une tartiflette sans faire revenir des oignons avec la poitrine. Mais rien n’excusera jamais de défigurer une pizza avec ce bulbe diabolique.

3. Vraiment, les bosses ?

Ce que l’industrie du jeu vidéo semble avoir ignoré au fil des décennies, c’est qu’avec l’incroyable enrichissement en genres du medium, le réflexe du boss n’est plus aussi légitime ou pertinent que dans les années 1980. Il y a plusieurs cas de jeux, voire de séries, dans lesquels la présence de combats de bosses n’est pas si sensée que ça, en y réfléchissant.

Pour ne pas taper dans les coins, je voudrais me pencher sur la série Super Mario.

Super Mario Bros. est un jeu dit de plateformes, c’est-à-dire un jeu où chaque niveau est essentiellement une course d’obstacles. Dans cette mesure, les « monstres » sont en réalité des obstacles mobiles, dont l’agressivité ne change pas vraiment selon le comportement ou la position de Mario. C’est également le cas pour les bosses de fin de monde, tous des variations du même Bowser, qui n’est lui-même encore une fois qu’un obstacle bonifié : il tire des flammes que l’on doit éviter et il faut sauter au-dessus de lui pour le faire tomber dans la lave, de ce fait sans jamais lui porter le mondre coup – à moins, bien sûr, de choisir de lui tirer un nombre exagéré de boules de feu si l’on a ce pouvoir en le rencontrant.

Je dirais que les bosses de Super Mario Bros., bien que répondant totalement à l’injonction de placer des combats à huis clos en fin de chapitre de jeu, ne s’écartaient pas tant que ça du coeur du gameplay du jeu : contourner des obstacles. Cela restera le cas dans Super Mario Bros. 3, Super Mario World et l’essentiel de la série en 2D, à ceci près qu’on se met à faire des dégâts aux monstres en leur sautant dessus après avoir évité leurs attaques. C’est par la suite que les choses se sont compliquées, notamment avec ce qui reste paradoxalement un des jeux les plus importants de ma culture vidéoludique, Super Mario 64.

Dans ce miraculeux passage à la 3D, dont on ne présente plus les myriades de qualités, certaines des étoiles sont obtenues en vainquant des bosses, autrement qu’en leur sautant simplement dessus. Cela dit, beaucoup de combats se font, comme je le décrivais plus haut, comme des versions plus coriaces de confrontations rencontrées plus tôt : par exemple, le Roi Bob-Omb se combat de la même manière que n’importe quel Bob-Omb, y compris dans les jeux 2D. Le grand Whomp se combat exclusivement en utilisant des mouvements (dont la toute nouvelle Attaque Rodéo pour infliger des dégâts). Koopa Rapido et le pingouin se « combattent » littéralement en faisant une course d’obstacles. Jusqu’ici, rien que des bosses combattus au moyen des éléments de gameplay normaux du reste du jeu.

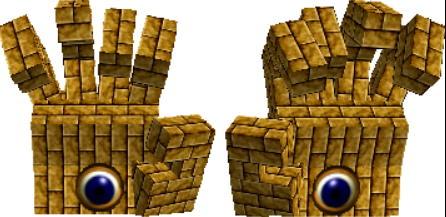

Mais après, il y a les autres, j’ai nommé Eyerok et, bien sûr, Bowser. Eyerok est le boss du seul niveau désertique du jeu, au sein duquel une des missions consiste à se tenir au sommet des quatre obélisques entourant une pyramide, ouvrant le haut de cette dernière. Une fois entré dans cette ouverture, Mario se retrouve coincé sur une unique plateforme sur laquelle trône un sarcophage. Les marches menant vers le sarcophage s’animent et prennent la forme de deux mains ornées d’yeux dans leurs paumes. Le combat contre lui consiste à éviter des attaques puis donner des coups de poing aux globes oculaires. Trois fois chacun, puis c’est terminé. Il s’agit d’un combat de boss exigeant de réaliser des actions n’ayant aucun rapport avec ce que l’on doit faire dans le reste du jeu. Certains apprécieront la variété que cela apporte ; pour ma part, je trouve cela bien trop anecdotique pour être vu comme autre chose que de la pollution.

Pareillement, les 3 combats contre Bowser qui ponctuent la progression dans le Chateau de Peach (au rez-de-chaussée, au sous-sol et enfin au sommet) introduisent une mécanique qui n’est présente que pendant ces combats. Elle consiste à l’attraper par la queue, le montrer à ces messieurs, le faire tourner autour de Mario puis le lâcher en espérant qu’il finira sa course dans une des bombes qui se trouvent aux sommets de l’arène polygonale. Ces confrontations ont beau être devenues iconiques dans l’histoire du jeu vidéo, elles restent d’une conception assez incohérente vis-à-vis du reste du jeu : elles ne mesurent en aucun cas les progrès que l’on a pu faire dans le reste de l’aventure, et surtout elles reposent sur un test de visée au lancer de marteau, ce pourquoi un jeu de plateforme tridimensionnel en vue à la troisième personne n’est vraiment pas adapté. Pour cette raison, la plupart d’entre nous a eu recours à la pire méthode d’amélioration qui existe dans les jeux vidéo pour y parvenir : le trial and error.

L’opus suivant, Super Mario Sunshine souffre énormément de ce phénomène des combats de bosses ne reflétant que peu ou prou le reste du gameplay, à l’image de la seiche dont on doit tirer les bras, de Petey Piranha qui nous demande, dans le tout premier niveau du jeu, d’utiliser J.E.T. comme une arme de tir alors qu’il ne servira, dans 95% des cas, que comme un tuyau d’arrosage ou encore le boss de la baie Noki, pour lequel on utilise un mode de déplacement fourni par J.E.T. comme un précurseur de Power Wash Simulator. Le combat final a le mérite de nous demander d’utiliser les options de mouvement de J.E.T. de manière normale, mais au prix d’un contexte totalement absurde : on détruit la baignoire de Bowser qui prend son bain (cf. plus haut).

Ce qui m’amène, donc, depuis quelques décennies, à me demander : mais est-il vraiment nécessaire de passer par la figure imposée du boss dans tous les jeux, quel que soit leur genre ?

La réponse est, bien évidemment, non : nombre de jeux l’ont prouvé, déjà à l’avènement de ce pan de notre culture. Pour n’en citer qu’un de cette époque, Tetris est un jeu qui a parfaitement compris ce qu’il est et, surtout, ce qu’il n’est pas. Il n’y a pas de boss, il n’y a que des mécanismes. Et je ne parle pas des kyrielles de variations qui ajoutaient des combats contre l’ordinateur, qui sont toutes, sans aucune exception, largement inférieures à la pure expression originelle du concept, notamment pour cette raison. L’ennemi dans Tetris, c’est soi-même.

Mais pour revenir aux jeux de plateforme, la solution est évidente : puisqu’il s’agit de courses d’obstacles, l’objectif ultime devrait tout simplement être une destination. Par exemple, faire que l’enjeu du jeu soit de gravir une immense montagne. Oh wait! C’est exactement le principe de Celeste.

Mass Effect 3 a reçu une quantité… astronomique (ahem) de moqueries pour le fait que le dernier ennemi que l’on combat dans la trilogie est un simple Maraudeur. Dans une situation épique/10 et au ralenti, mais un simple Maraudeur quand même… Et pourtant, moi, j’ai trouvé cela totalement logique. De bien des manières, le message sous-jacent du jeu est d’essayer de comprendre comment dépasser l’aspect mortifère de la sélection naturelle, du vivant qui tue ou dompte le vivant pour survivre. N’aurait-il pas été totalement antithétique de faire culminer cette histoire par un gigantesque combat ? La force de cette série était de placer une grande importance dans les nombreux choix que l’on fait au cours de celle-ci, donc il est totalement naturel de la conclure sur un choix et rien d’autre.

Et puis, même dans beaucoup de jeux où le combat occupe un rôle prépondérant, il y a un aspect inhérent aux événements de boss consistant à vouloir, en quelque sorte, changer la donne, ce qui n’est en fait pas très juste par essence. Un exemple caricatural se trouve dans Paper Mario and the Origami King. Un jeu avec une histoire, une atmosphère et une présentation absolument irréprochables souffrant d’un système de combat se voulant innovant mais qui finit surtout par gonfler. Dans ce système, les ennemis sont placés autour de Mario, sur des cercles concentriques qu’on est amené à repositionner pour créer des alignements pour optimiser les dégâts. Ce n’est déjà pas glorieux dans l’exécution, mais c’est encore pire lors des combats de bosses : cette fois, c’est le boss qui se trouve au centre et Mario qui doit parcourir une trajectoire sur les cercles concentriques pour l’atteindre. Non seulement, ce type de combat « inversé » ne se retrouve que contre la poignée de bosses rencontrés dans le jeu, mais encore, chaque boss a son propre gimmick qui, une fois appris, ne servira plus jamais. On démarre donc chaque combat de boss avec la sensation de revenir au niveau 1, sans tirer le moindre profit de sa progression extrinsèque.

Plus j’y pense et moins ceci n’a de sens.

Conclusion : au revoir, au revoir, président !

Je sais très bien que mon aversion pour les bosses dans les jeux n’a rien d’une position populaire, de même que ma détestation des oignons. Mais aussi vrai qu’on est plus sensible aux oignons quand on ne les aime pas, je pense que mon désamour pour les bosses me permet de mieux sentir (ou encore plus subir) leur surabondance que la plupart des acteurs de l’industrie, d’un côté ou de l’autre du ticket de caisse.

Plusieurs critiques du tout récent Super Mario Bros. Wonder reprochent au jeu de contenir trop peu de combats de bosses. Les fans de bosses trouvent qu’on ne les sent pas assez, que le jeu manque un peu de goût. Pour ma part, je trouve que c’est un grand pas dans la bonne direction et j’espère un jour jouer à un Mario dans lequel le but du jeu sera, eh bien, d’atteindre un but. Pour les combats de boss, chez Nintendo, il y a Zelda.

Les énigmes de Cocoon sont environnementales et consistent à interagir avec des objets, mobiles ou fixes. A quelques rares exceptions près, on a tout le temps que l’on souhaite pour réfléchir à comment progresser, sans la moindre menace. Les exceptions ne sont d’ailleurs que des mécanismes sur timer ou avec un rythme à suivre. Enfin, la vue du jeu est une vue en plongée, à angle fixe plus ou moins isométrique. Dans ces conditions, tout défi de visée ne peut qu’être au mieux maladroit. Ajouter à cela une situation d’enfermement et les seuls risques de fail state (qui d’ailleurs ne punit pas tant que ça) ne fait que créer une pression totalement absente du reste du jeu. Pour finir, les récompenses des bosses de Cocoon sont, pour ainsi dire, inexistantes : à part le droit de continuer à avancer dans un jeu totalement linéaire, ces victoires n’apportent rien. La seule nouvelle possibilité qu’une victoire contre un boss apporte, c’est celle de continuer sa route. On ne bat le boss que dans le but de supprimer l’obstacle arbitraire qu’il constitue. C’est simplement inutile.

Combien de jeux seraient encore meilleurs s’ils n’avaient pas de bosses ?